Versteckt in Marseille

Fragen der Leserinnen und Leser

Wie kamen Sie zu dem Thema des Buches?

Ich wollte nur einen Französisch-Kurs besuchen. In einer Pause geriet ich in die Ausstellung mit den Fotos und Lebensläufen von in Marseille gestrandeten jüdischen Familien. Ich wollte mehr wissen.

Warum lernten Sie Französisch?

Mit den Kindern verbrachten wir die Sommerferien in Frankreich auf dem Land. Dort hatten sie alles, was Kinder brauchen und wir in der Stadt nicht hatten – einen Garten, ein Schwimmbad im Dorf, Kühe, Gänse. Wir waren dort immer ‚die Deutschen‘, im Guten wie im Bösen.

Was heißt ‚im Bösen‘?

Mein Kleiner zum Beispiel war froh, in einem kleinen Dorf in den Vogesen einen Fußballkumpel gefunden zu haben. Am Abend beendete dessen Vater das Glück: „Mit Deutschen spielst Du nicht!“ Für mich war das der Anfang, die kleinen Gedenktafeln im Ort und in den Wäldern zu lesen. Und dann konnte ich den Vater verstehen, seinen Hass auf ‚die Deutschen‘. Das war der Beginn.

Warum haben Sie für Ihren Stoff die Roman-Form gewählt?

Ich wollte die Menschen lebendig werden lassen. Und sie wurden lebendig. Das ging wie von selbst. Ich kannte die Orte der Handlung, die historischen Fakten, die Schicksale. Daraus entwickelte ‚es‘ sich. Ich habe nur mitgeschrieben.

‚Mitgeschrieben?‘

Ja. Ich habe mit diesen Menschen gelebt. Von ihnen geträumt und im Traum mit ihnen gesprochen. Mit allen habe ich eine persönliche Beziehung.

Mit Abstufungen?

Sicher. Am einfachsten ist die Beziehung zu Erich. Der wurde im Lauf der Geschichte immer mehr zu einem meiner Onkel. Und Kurti, sein Freund. Den mochte ich als Kind nicht so. Der strahlte wie eine kalte Sonne. Beide verhielten sich anders als die meisten Männer unseres Stadtviertels. Die zwei waren sehr diszipliniert, beherrscht, so wie man sich Offiziere vorstellt. Die Männer aus unserer Nachbarschaft arbeiteten in den Motoren- und Kugellagerfabriken Schweinfurts. Nach der Arbeit tranken sie ihr Bier im Stehausschank oder in einer der Kneipen. Sie erzählten sich immer dieselben Geschichten. Mit meinem Großvater war ich da dabei. Da gab es welche, die konnten gut erzählen. Das war wie Kino. Die siegten immer, meist gegen ‚den Russen‘.

Das war eine Art Psychotherapie?

Ja. Die hatten nur sich. Die mussten mit ihren Kriegserlebnissen irgendwie zurechtkommen. Für mich war das die ‚Welt‘. Ich hatte klare Vorstellungen ‚vom Russen‘, von Blitzkriegen, von Waffen wie Stalinorgeln und T34-Panzern. Amerikaner gab es in diesen Geschichten nicht. Die ‚Amis‘ zogen in Gruppen oder mit Prostituierten wie Leute von einem anderen Stern durch unsere Straße. Manchmal gab es Schlägereien – unter den Amerikanern. Das fand ich toll. Da ging es rund. Ich war immer auf Seiten der Schwarzen, denn die hatten für uns Kinder öfter mal einen Kaugummi übrig.

Waren die Juden ein Thema?

Nein, nie. Dafür war mein Großvater am Samstagvormittag zuständig, wenn wir in den Friedhof gingen. Die jüdischen Grabsteine dort zogen mich magisch an. Mein Großvater erzählte mir – kindgerecht – alles, alles was er über die Schweinfurter Juden wusste, auch über seine jüdischen Freunde und Freundinnen.

Mit dem Wirtschaftswunder, dem Autoverkehr und dem Verschwinden der Häuserruinen verschwanden auch diese nachbarlichen Strukturen. Die Erinnerungen blieben.

Buch kaufen

Beide Bücher sind bei Amazon erhältlich

Weitere Bilder

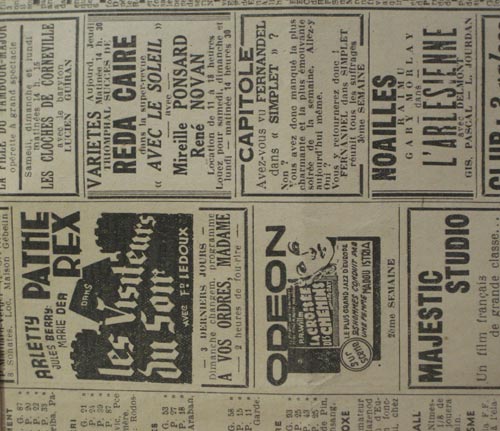

Der Fluchtweg